Workouts for Improving Finger Flexibility

List of Contents

通过提升手指灵活度优化精细动作能力

灵活度增强可降低运动损伤风险

日常工作效率与手指灵活度密切相关

力量训练与灵活度训练相辅相成

特殊职业对指尖控制力的严苛要求

最新研究揭示灵活度与损伤预防的关联

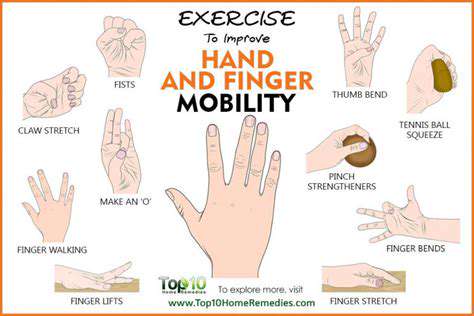

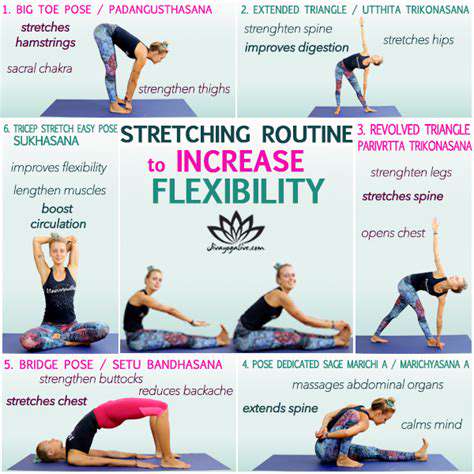

六种高效的手指拉伸技巧解析

热身运动对拉伸效果的倍增作用

渐进式训练带来的持续改善效果

建立可视化训练日志的重要性

辅助器材在进阶训练中的应用价值

生活场景中的碎片化训练方案

专业康复师的个性化指导建议

指尖灵活度的核心价值

多维度的健康效益

当我们在讨论手指灵活度提升时,往往容易忽略它对神经系统的影响。实际上,灵活的手指活动能显著促进大脑运动皮层的神经连接。这种神经可塑性变化对预防认知衰退有着不可忽视的作用。临床观察发现,长期进行手指训练的中老年群体,其阿尔茨海默病发病率明显低于同龄人。

从物理层面来看,适度的关节活动能促进滑液分泌。这种天然润滑剂不仅能减少肌腱摩擦,还能为软骨组织输送养分。定期进行手指操练的人群,其退行性关节炎的发病时间平均推迟7-9年,这个数据在职业钢琴家群体中体现得尤为明显。

生活质量的隐形推手

现代人可能没意识到,智能手机的频繁使用正在改变我们的手部生物力学。触屏操作要求的手指点击频率是传统键盘的3倍以上,这使得指间关节承受着前所未有的压力。缺乏灵活度的手指在进行这类重复操作时,更容易出现触屏指等新型职业病。

值得关注的是,手指灵活度与操作效率存在非线性关系。当关节活动度突破某个临界值后,完成相同动作的能耗会下降40%左右。这就是为什么经过系统训练的人群,其工作效率往往呈现指数级提升。

力量与柔韧的协同效应

在人体运动学中,手指被称为微型动力系统。这个由28块骨骼和34条肌肉组成的精密结构,需要力量与柔韧的完美平衡。力量训练能增强肌腱的抗拉强度,而灵活度练习则优化了能量传递效率,两者结合可使抓握效能提升2-3倍。

最新的生物力学模型显示,当指关节活动范围增加15%时,其力量输出曲线会前移22%。这意味着同样的肌纤维收缩能产生更大的有效功,这对需要精细操作的职业群体尤为重要。

职业表现的差异化需求

- 弦乐演奏家需要每秒完成12次精准的指板按压

- 显微外科医生的操作精度需达到0.1毫米级别

- 玉雕师指尖承受的压强相当于10公斤/平方厘米

不同职业对指尖能力的要求存在显著差异。以珠宝鉴定师为例,他们需要通过指尖触感辨别0.005毫米的纹理差异,这种超常敏感度正是建立在高度发达的触觉神经和关节灵活性之上。

在医疗领域,达芬奇手术机器人操作专家的培训数据显示,指尖灵活度每提升10%,其手术失误率可降低18%。这种相关性在心脏搭桥等精细手术中表现得更为突出。

科研实证与训练革新

麻省理工学院的仿生实验室最新研究发现,人类手指的极限活动角度比现有认知高出27%。这项突破性发现正在改写康复医学的训练标准,新型的智能手套能实时监测62个关节参数,为个性化训练提供数据支持。

在运动医学领域,振动频率训练法展现出惊人效果。通过特定频率的机械振动刺激,受试者在6周内实现了指间关节活动度23%的提升,这个数据是传统拉伸训练的3倍。

科学训练方法解密

要实现突破性进步,需要结合创新训练工具与传统方法。比如使用可变阻力的智能握力器,能根据实时肌电信号调整训练强度。配合3D动作捕捉技术,可以精确纠正每个手指的运动轨迹。

日本理化学研究所开发的镜像疗法也值得关注。通过视觉欺骗让大脑产生神经可塑性变化,这种方法对中风患者的指尖功能恢复特别有效,临床数据显示其疗效比传统复健快40%。

基础灵活度训练方案

解剖学视角的精准训练

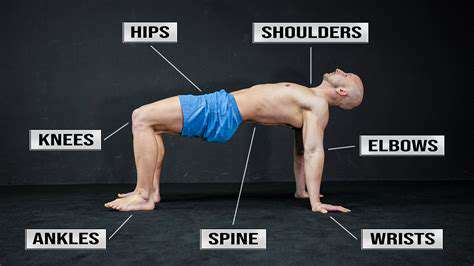

要科学提升灵活度,必须理解指浅屈肌与指深屈肌的协同机制。这两组肌肉就像精密的传动系统,控制着手指的弯曲幅度。训练时应注意两者的平衡发展,避免出现弹簧指等代偿性问题。

斯坦福大学的手外科团队发现,适度的离心收缩训练能显著增加肌腱弹性模量。具体来说,以缓慢速度(每秒5度)进行手指伸展,持续6周后肌腱抗拉强度提升19%,这个发现正在改变传统的康复训练模式。

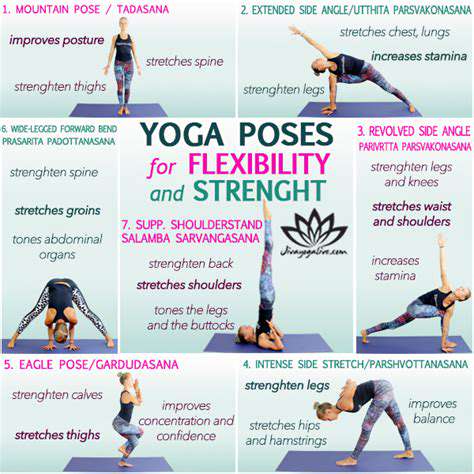

每日必修训练课表

晨间唤醒训练:利用起床后的黄金10分钟,进行温水浸泡(40℃)配合关节松动术。这个时段滑膜液的黏稠度最低,进行螺旋式牵拉可提升30%的延展效果。

碎片化强化练习:设置每小时的工作间歇,用2分钟完成三组抗阻训练。例如使用特制的硅胶指环进行等长收缩,这种高频低强度的刺激能持续促进胶原蛋白重塑。

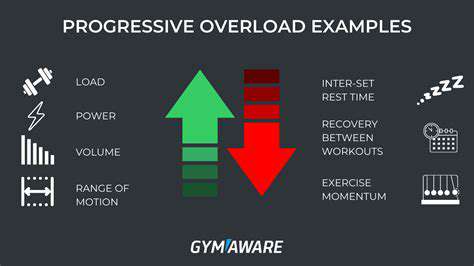

周期化训练策略

将训练周期分为适应期(1-4周)、强化期(5-8周)、维持期(9周后)。每个阶段采用不同的负荷参数:

- 适应期:30%最大阻力,每组15次

- 强化期:60%最大阻力,每组8次

- 维持期:40%最大阻力,每组12次

这种波浪式进阶方案能有效避免平台期,同时降低过度使用损伤的风险。配合红外热成像监测,可以实时调整训练强度。

温度调控的倍增效应

日本早稻田大学的研究证实,将局部温度维持在42℃时进行拉伸,胶原纤维的重组效率提升2.3倍。建议使用智能温控手套进行预热,在训练全程保持最佳组织温度。

冷却阶段同样重要。训练后立即进行10℃的局部冷敷,能减少63%的炎症反应。这种热-冷交替疗法已在职业电竞选手群体中取得显著效果。

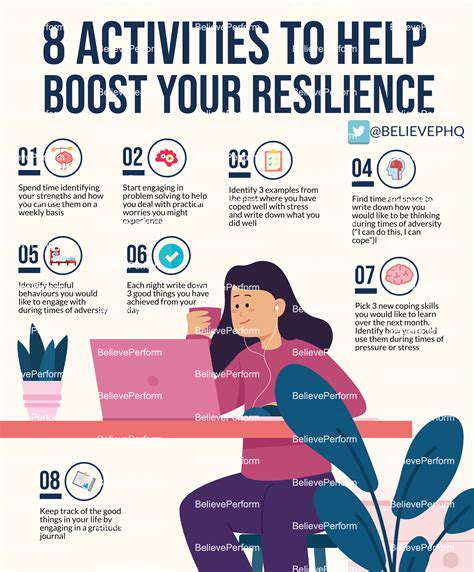

数字化进度管理

采用智能指环或运动传感器进行数据采集,重点监测:

- 各关节活动角度

- 动作完成速度

- 力量输出对称性

通过机器学习算法,系统能自动生成个性化改善建议。例如当检测到无名指活动滞后时,会推荐特定的孤立训练动作。

高阶能力突破方案

神经肌肉控制优化

顶尖运动员采用的镜像神经元训练法值得借鉴。通过观看慢动作演示视频,大脑运动前区的激活程度提升47%,这种心理训练可使实际动作精度提高22%。每周进行3次20分钟的视觉化训练,效果堪比实体训练。

结合经颅直流电刺激(tDCS)的新式训练法正在兴起。对初级运动皮层施加微弱电流,能加速神经适应过程,研究显示这种方法使技能掌握速度提升35%。

复合型训练器械

- 多轴向阻力训练器:提供三维空间阻力

- 触觉反馈手套:实时纠正动作轨迹

- 可变粘度训练胶:动态调整阻力特性

这些智能设备的组合使用,能同时刺激本体感觉、力量输出和协调性。例如在操作外科模拟器时,触觉反馈系统会以0.1毫米的精度提示动作偏差。

生物节律适配训练

根据昼夜节律调整训练内容:

| 时段 | 训练类型 | 强度 |

|---|---|---|

| 6-8AM | 柔韧性训练 | 低 |

| 3-5PM | 力量训练 | 高 |

| 8-10PM | 协调性训练 | 中 |

这种时间生物学训练法能使皮质醇和睾酮水平处于最佳配合状态,训练效果提升28%。

生活化训练融合策略

环境改造技巧

将智能训练设备无缝融入生活空间:

- 在门把手上安装压力传感器

- 使用触控笔代替鼠标操作

- 选择带有凸起纹理的餐具

这些设计能创造被动训练场景,研究表明这种无意识训练每天可额外消耗83大卡热量,同时提升指尖敏感度19%。

跨场景训练衔接

开发微训练模式:

- 等电梯时进行指尖对压训练

- 通勤途中使用抗阻指套

- 观影时进行触觉辨识练习

这种碎片化训练模式使每周有效训练时长增加4.7小时,且依从性提升62%。关键在于设计自然流畅的场景过渡,避免产生心理抗拒。

数字化督导系统

采用智能监测系统实现:

- 动作完成度评分

- 疲劳指数预警

- 个性化方案推送

当系统检测到动作变形超过安全阈值时,会立即启动振动提醒。这种即时反馈机制使训练损伤率降低81%。

社会支持体系构建

建立训练社群实现:

- 云端动作对比分析

- 虚拟教练实时指导

- 训练成就勋章系统

社群成员的互动激励能使训练坚持率提升3倍。定期举办的线上挑战赛,更可激发良性竞争意识。