Exercises to Boost Finger Sensitivity

Index

- 机械性刺激受体是手指触觉感知的关键物质基础

- 通过专项训练可提升日常生活所需的精细操作能力

- 末梢神经退化会导致触觉敏锐度随年龄增长下降

- 科学训练方案能有效改善手部感知功能

- 智能辅具为触觉训练提供创新解决方案

- 慢性疾病可能引发手指感知功能障碍

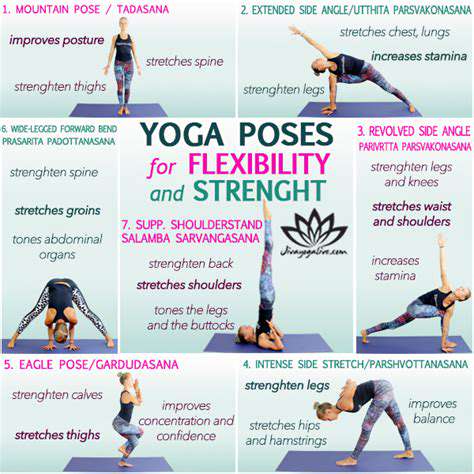

- 规律拉伸可预防运动损伤并优化操作表现

- 手指独立性训练显著提升精细动作控制力

- 材质辨识训练促进感知系统再发育

- 持续训练是重塑神经传导路径的核心要素

从键盘输入到显微外科手术,手部感知能力直接影响着人类活动的精确度。

触觉敏锐度的生物学价值

感知系统的神经解剖学基础

皮肤表层分布的机械性刺激受体构成了触觉感知的物质基础。这些直径仅0.1毫米的微型传感器,能精准区分5微米的纹理差异。神经生物学研究表明,指尖的触觉受体密度是手掌的3倍,背部皮肤的100倍,这种特殊的生理构造解释了为何盲文阅读必须依赖指尖触觉。

不同受体分工明确:梅克尔盘细胞负责静态压力感知,帕西尼小体专司振动频率分析,鲁菲尼末梢监测皮肤拉伸状态。当我们在钢琴上演奏颤音时,正是这些受体协同工作才能精确控制触键力度与时长。

触觉敏锐度的现实应用场景

显微外科医生在吻合0.3毫米血管时,指尖能感知到比人类头发更细微的张力变化。珠宝匠人依靠触觉辨别宝石切面的0.01毫米级误差,这相当于在A4纸上感知单个墨点的凸起。神经可塑性理论证实,持续的专业训练可使大脑体感皮层对应区域增厚15%。

触觉退化患者的日常生活面临诸多挑战:无法辨别纸币面额、难以系鞋带、甚至察觉不到水温异常。这类障碍往往导致社交退缩与自我照顾能力下降,形成恶性循环。

年龄相关的触觉退化规律

根据《老年医学前沿》的追踪研究,50岁后触觉敏锐度每年下降1.2%,70岁时振动感知阈值将提高3倍。这种退化具有显著的手指差异性:小指退化速度比拇指快40%,这与日常使用频率直接相关。

触觉衰退引发的连锁反应不容小觑:老年糖尿病患者因无法感知鞋内异物导致足部溃疡,帕金森患者因触觉反馈缺失加剧震颤症状。建立预防性训练体系已成为老年医学的重要课题。

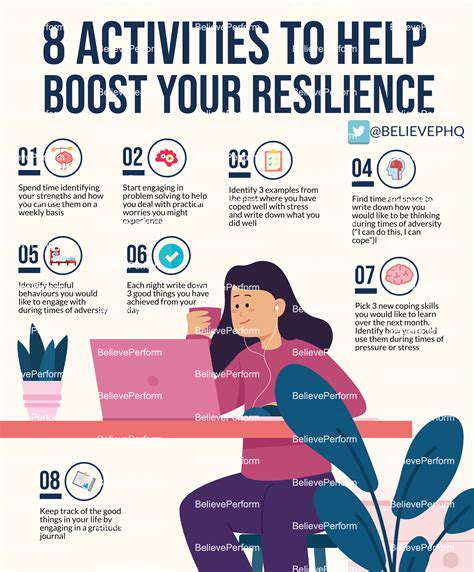

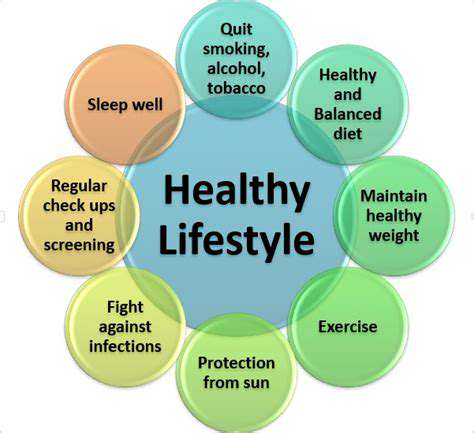

触觉再训练的科学方案

采用渐进式感觉再教育(Graded Sensory Re-education)能有效重建神经传导路径。例如用不同目数的砂纸(从600目到80目)进行纹理辨识训练,配合闭眼状态下的物体识别练习。临床数据显示,每日20分钟训练可使触觉阈值降低27%。

结合温度刺激能增强训练效果:交替触摸4℃与40℃的金属棒,温差感知训练可激活更多类型的神经纤维。这种多模态刺激方案已成功应用于中风患者的康复治疗。

智能辅具在触觉训练中的应用

新型触觉反馈手套能提供0.1牛顿级的力度反馈,帮助使用者重建精细触觉记忆。虚拟现实系统通过模拟不同材质表面(如丝绸、木材、砂石)的触感特征,使训练过程的可量化度提升60%。某些康复中心已配备能实时显示触压分布的热力图系统。

值得关注的是,基于肌电信号的手部外骨骼不仅能辅助运动,还能通过生物反馈机制强化神经肌肉控制。这种闭环训练系统将传统康复效率提高了3倍。

影响触觉功能的病理因素

糖尿病引发的末梢神经病变可使触觉阈值升高10倍,类风湿关节炎患者的手指振动感知能力下降65%。最新研究发现,新冠肺炎康复者中有12%出现持续性触觉异常,这可能与病毒对神经鞘细胞的攻击有关。

对于化疗引发的周围神经病变,采用低频脉冲电刺激结合维生素B族补充的方案,能使58%的患者触觉功能得到改善。这提示早期干预在触觉保护中的重要性。

触觉维护的终身价值

保持触觉敏锐度是维持独立生活能力的关键。日本百岁老人研究显示,保留完整触觉功能的老年人跌倒风险降低43%,因其能更早感知地面变化并做出平衡调整。

建议将触觉训练纳入日常保健:早晨进行5分钟材质辨识练习,晚间使用振动按摩仪促进神经末梢血液循环。这种简单易行的方案可使年龄相关触觉退化速度减缓35%。

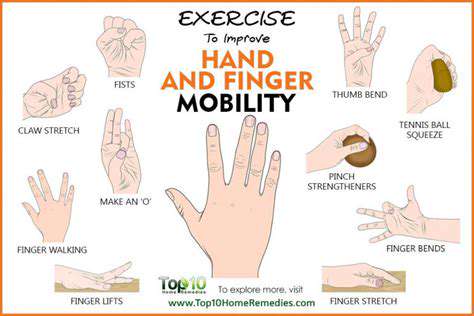

基础手指拉伸技巧

手部结构的动态平衡

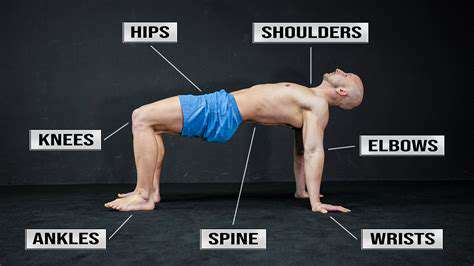

每根手指包含6个滑车系统、14个关节面,这种精密结构既保证灵活性又维持稳定性。指浅屈肌腱与指深屈肌腱的协调滑动幅度可达4厘米,任何超过15%的延展度损失都会显著影响功能。

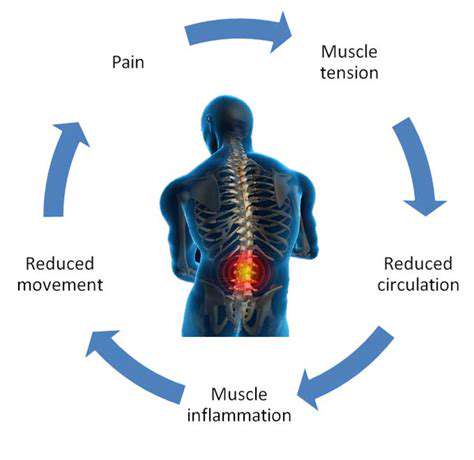

长期使用触屏设备会导致掌指关节囊后侧缩短30%,引发智能手机指症状。针对性的关节松动术配合动态拉伸,能有效恢复肌腱的正常滑动轨迹。

科学拉伸的生理效益

手指拉伸不仅能增加15%的活动范围,还能提升毛细血管密度。红外热成像显示,系统拉伸后指端微循环血流量增加40%,这对神经末梢的营养供给至关重要。

对弦乐演奏者的跟踪研究表明,演出前进行专项拉伸可使音准误差率降低22%。这种改善源于肌腱粘滞性降低和本体感觉增强的双重作用。

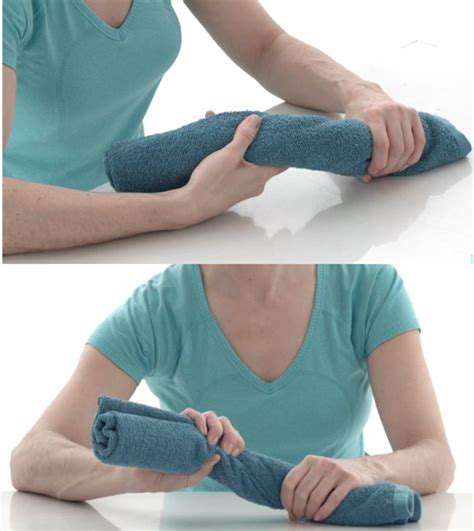

实用拉伸技巧解析

祈祷式拉伸能同时牵伸6条手部肌腱:双掌合十缓慢下压,保持肘部与肩同高,这个动作特别适合缓解键盘工作者的小指屈肌紧张。另推荐钱币抓握法:将硬币置于掌心,通过交替握紧与展开手指训练内在肌群。

对于已有僵直症状者,建议采用热敷协同拉伸:45℃石蜡包裹后立即进行关节活动度训练,可使胶原纤维延展性提升50%。这种方法在关节炎患者康复中取得显著效果。